Les verrines de Yaowarat

Il est largement plus de midi dans Yaowarat, le quartier chinois de Bangkok.

Le soleil est très chaud et tombe pratiquement à la verticale. Le vacarme des pots d'échappement est assourdissant. Chaque touk-touk ou moto qui passe en trombe me fait rentrer malgré moi la tête dans les épaules dans un mouvement réflexe, complètement inutile, pour tenter de me protéger du bruit.

" — Vous êtes hyperacousique ! " avait laissé tomber l'ORL en haussant les épaules d'un air fataliste, il y a quelques mois…

Les trottoirs, bien trop étroits, sont envahis par une foule compacte qui déambule à toute petite vitesse, de gros sacs en plastique au bout des bras.

Reste le bord de la chaussée, mais il est encombré de chaque côté de charrettes de vendeurs de comestibles à emporter et de véhicules garés en double file, en train d'être chargés ou déchargés de ballots de marchandises. Si l'on est un peu pressé – comme moi – il faut donc marcher dans la rue en anticipant visuellement la trajectoire probable des véhicules.

J'entre dans une n-ième boutique chinoise, sans porte, très sombre, qui paraît presque noire en sortant du grand soleil. Le vieux Chinois est, comme il se doit, écroulé sur sa chaise derrière le comptoir et me regarde d'un air neutre.

À l'aide de mon thaï rudimentaire, je demande : " — Des antiquités ?

Ça l'a réveillé ! Soudainement enthousiaste, il répond avec un grand sourire : " — Mi ! " et me montre fièrement du doigt des étagères chargées de bric-à-brac. Je m'en approche et, du premier coup d'œil, comprend déjà qu'il n'y aura probablement rien pour moi. C'est bien comme d'habitude : des services à thé très poussiéreux – quoique fabriqués l'année dernière à Hong Kong – des bricoles indistinctes en laiton, devenues toutes noires avec le temps et la pollution et, bien entendu, les incontournables Trois Sages Fou Lou Shou, hilares pour l'Éternité, en porcelaine émaillée de couleurs criardes et disponibles dans toutes les tailles.

Mais, au milieu du fouillis, mon regard vient de scanner une silhouette déjà cataloguée dans mon subconscient…

Je prends l'objet en question en introduisant un doigt dans le trou situé à son sommet.

Elle est sale, mais c'en est bien une ! Et même pas fêlée !

C'est une verrine de lampe à opium, du type appelé lampe de coolie par les collectionneurs. Elle mesure plus d'une vingtaine de centimètres et elle est même marquée d'un sceau doré…!

Une excellente trouvaille ! Je demande par signes où est la base de la lampe. Le vieux marchand hausse les épaules.

Je la repose lentement, en simulant une grosse déception. Lui aussi paraît bien déçu car il imagine déjà sa

vente ratée.

En réalité, j'exulte dans mon fort intérieur car il est bien plus rare de trouver une verrine sans sa base que l'inverse ! Et justement, j'en ai plusieurs à la

maison, qui attendent désespérément un verre depuis longtemps.

Je vais lentement jusqu'au fond de la boutique sans rien trouver d'autre, puis reviens vers le marchand et, d'un air indifférent, demande : " — Combien ?

"

Son prix est raisonnable mais je fais quand même une petite grimace, pour la forme, et baisse de vingt pour cent. Il prend alors un air de grande souffrance et offre dix pour cent. Je fais semblant d'hésiter un moment en tournant lentement l'objet entre mes doigts, puis accepte d'un signe de tête.

Pendant qu'il roule prestement le verre dans une feuille de journal, je demande sans conviction :

— D'autres ?

À ma grande surprise, il répond encore " — Mi ! " et plonge sous le comptoir.

Il réapparaît en tenant deux autres verrines encore roulées dans leur papier d'emballage d'origine, bien mangé par les termites. L'interdiction de l'opium en Thaïlande date quand même de 1960!

Probablement l'année de leur arrivée dans la boutique...

— D'autres encore ?

Il fait : " Non ", de la tête.

— Quel prix pour les trois ? Il reprend alors son air douloureux et m'annonce le prix convenu pour la première multiplié par trois. Rien à dire : c'est logique !

Comme je suis un peu lassé de jouer et pressé de conclure, je paie sans marchander d'avantage les trois verrines qui, bien emballées dans le journal local (rédigé en chinois, pas en thaï !), se retrouvent dans mon petit sac à dos.

De retour dans la rue, j'arbore un sourire radieux pour moi tout seul, quitte à passer pour un farang un peu dérangé. Ce qui ne serait pas la première fois

!…

D'un coup, mon estomac se souvient subitement qu'il est vide et que le buffet-à-volonté matinal de l'hôtel lui semble maintenant très loin.

Pour fêter cette belle trouvaille je décide de m'offrir mon plat favori : tom kha kaï ! Même dans le quartier chinois, au milieu des canards laqués suspendus un peu partout, je dois pouvoir trouver ma soupe thaÏ préférée, avec un bol de riz blanc et une

petite bouteille de Chang, une des trois bières locales… Et peut-être même, mais là avec beaucoup de chance : un petit café expresso (une boisson très exotique dans ce quartier

où Starbucks restera longtemps inconnu !)

À presque quatorze heures maintenant, les restaurants commencent à être un peu moins bondés et je vois même une table de quatre qui vient de se libérer.

Je m'y installe donc et pose mon sac sur la chaise libre à côté de moi en levant la main vers la serveuse.

J'entends alors : " Cling ! " ... Horreur ! : la bretelle du sac a glissé du dossier de la chaise !

Durant un moment, je reste immobile les yeux fermés, figé dans mon malheur : car au bruit j'ai déjà compris…

Une fois le sac ouvert, c'est bien confirmé : les trois rares verrines intactes ne sont plus désormais… que deux.

J'ai envie de me gifler…

Une petite voix intérieure tente alors désespérément de me convaincre : —

Essaie donc de te persuader que tu n'en aurais trouvé seulement que deux : ce serait déjà une bonne journée de chine.

Elle ajoute même : — Et puis, ça pourrait être pire : tu aurais aussi bien pu en casser deux… ou même les trois !

— Cause toujours, tiens !

…

— Décidément, elle a un drôle de goût cette soupe aujourd'hui !…

Les bronzes antiques en Asie du Sud-Est

On a pu assister depuis une douzaine d'années à un foisonnement de bronzes antiques, vrais ou faux, en Asie du Sud-Est, et plus particulièrement au Cambodge, en Thaïlande et au

Vietnam.

La raison première, mais ce n'est pas la seule, est le nombre croissant des nouveaux touristes de la classe moyenne des pays voisins qui visitent les sites antiques. Ils arrivent par

cars entiers dont ils descendent, étroitement encadrés par des porteurs de fanions colorés et guidés par porte-voix, pour une visite rapide, généralement d'une heure, guère plus.

Cette visite se complète systématiquement d'une demi-heure supplémentaire réservée à l'achat de rafraîchissements et de souvenirs dans les boutiques qui entourent le parking du site. Les objets

en bronze, plus exactement en laiton, présentés dans ces boutiques ne sont guère convaincants mais se vendent quand même comme des petits pains. On voit souvent, alignés sur la même

étagère, dix ou douze exemplaires strictement identiques d'un même modèle, dont certains, recouverts d'une patine verte " antique ", ressemblent vaguement à des bronzes de fouille. Ces

objets sont, la plupart du temps, assez faciles à identifier comme de grossières imitations, néanmoins on les retrouve quelques années (ou seulement quelques semaines) plus tard sur les sites de

ventes de l'Internet, sur les vide-greniers dominicaux des petits villes de chez nous, ou chez les brocanteurs généralistes, vendus – le plus souvent de bonne foi – comme

d'authentiques antiquités.

Une autre catégorie est plus insidieuse : c'est celle des copies, parfois excellentes, qui sont vendues comme telles en première main (quelquefois par les musées eux-mêmes), mais

qui, après plusieurs transactions, suivies d'une simple accumulation de poussière ou de crasse – souvent appelée " patine " –, se retrouvent dotées d'un certificat d'authenticité, éventuellement

rédigé de bonne foi là aussi.

Cette catégorie possède une frontière perméable et imprécise avec celle des " véritables " faux, fabriqués sciemment avec l'intention de tromper. C'est la plus dangereuse car

certains faussaires deviennent de véritables spécialistes qui finissent par confondre même les meilleurs professionnels et les experts des musées.

(lire la suite plus bas…)

Un exemple :

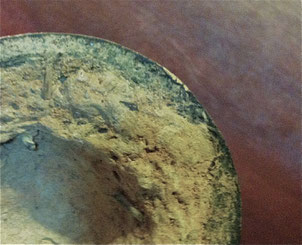

Voici un miroir à main authentique datant de l'Empire Khmer (XI-XIIIe siècle)

(Bronze de fouille, région d'Angkor, env. 35 cm, collection personnelle)

Son manche, rapporté, est en plomb : il a été coulé, secondairement, au contact du bronze auquel il s'est soudé tout naturellement. Il n'est décoré que sur une face puisque

le décor était gravé au fond du creuset...

Ce miroir présente une tache de rouille en creux (gage certain d'authenticité !) provoquée par l'électrolyse due à son long voisinage avec un objet ferreux et également une rayure, celle-ci récente, due à un coup de pelle malencontreux...

Ces miroirs en bronze sont assez fréquents, mais très rarement pourvus de manche, c'est pourquoi ...

... en voici un autre, authentique également, mais son manche en forme de poisson (pourquoi pas ?) est très récent, bien qu'effectivement coulé en plomb selon la même technique du creuset, mais un peu trop décoré pour être authentique, mal proportionné et – par là – d'une prise en main inconfortable...

De plus, le faussaire a voulu trop en faire et a placé la face décorée du manche du mauvais côté : au dos du miroir qui lui est apparu sans doute plus attractif…

(suite)

Mais les objets de cette dernière catégorie (les vrais faux) ont tous un point commun : ils valent déjà cher en sortant de l'atelier du faussaire, car ils ont nécessité une main

d'œuvre spécialisée, beaucoup de temps de fabrication et mobilisé des moyens quelque fois importants.

Un exemple : certaines porcelaines chinoises rares sont refaites selon des techniques manuelles ancestrales patiemment retrouvées, avec la terre d'origine puisée sur le lieu

même des carrières antiques réouvertes pour l'occasion, puis cuites à l'ancienne, au feu de bois (et non au four électrique habituel) avec tous les petits défauts que cela

implique. Certaines sont même exposées aux radiations d'une bombe au cobalt (ou d'un simple générateur de radiologie) pour arriver finalement à tromper les fameux tests de thermoluminescence,

réputés infaillibles jusqu'à présent !…

Dans ces cas précis, les collectionneurs et même les experts n'ont pratiquement plus aucune chance. Ce qui explique la tendance actuelle des grandes maisons de ventes comme Christie's ou

Sotheby's à ne plus proposer, en porcelaines chinoises de prestige, que des pièces ayant un pédigrée avéré et une origine en collection documentée de longue date.

Reste une dernière catégorie : celle des objets authentiques. Heureusement, il y en a encore !

Il y a même eu une belle flambée, il y quelques années, de bronzes antiques datant de l'époque de l'Empire Khmer (XI-XIIIe siècles), pour une raison précise qui mérite d'être expliquée en

quelques lignes... Voici :

Après la guerre du Vietnam et l'épisode sanglant des Khmers rouges, chassés finalement par l'armée vietnamienne et une fois la paix revenue, le Cambodge (ce pays surtout) s'est

retrouvé truffé de mines antipersonnel oubliées. Des ONG européennes ou américaines, pleines de bonnes intentions, ont alors offert gracieusement des détecteurs de métaux destinés à déminer

les champs et les rizières, et les ont largement distribués dans les campagnes :

Le temps a passé et de très nombreuses mines ont été neutralisées (malheureusement, il en reste encore beaucoup trop) Les champs, une fois déminés et sécurisés, ont ensuite été rendus à leur propriétaire.

Mais les détecteurs sont restés...

Durant les trois mois de la saison des pluies, les paysans, jusqu'alors, ne pouvaient rien faire d'autre que de "regarder le riz pousser" ou faire, comme le voulait la tradition,

une retraite dans un temple, ou bien encore se livrer chez eux à de menus travaux d'artisanat. Aujourd'hui, ils ont une nouvelle occupation qui leur permet éventuellement d'arrondir leurs

fins de mois, restées difficiles : celle de creuser le sol, devenu bien ramolli par la pluie, autour des multiples temples oubliés dans la jungle près des villages, dans l'espoir d'y trouver

quelques restes métalliques à l'aide de ces fameux détecteurs de métaux gentiment offerts.

Nous avons rencontré personnellement un Thaï, heureux propriétaire d'un de ces instruments, qui nous a confié avoir dirigé, un temps, une équipe de manœuvres à son service. Il

nous a dit avoir sorti des quantités incroyables de bronze, la plupart du temps sous la forme d'objets informes, tordus par les guerres successives ou les incendies et souvent soudés par la

rouille provenant d'objets en fer situés à proximité. Mais, de temps en temps, un bel objet isolé restait très vendable : lampe à huile, bracelet, crochet de palanquin, miroir, voire

statuette de divinité ou grelot d'éléphant, qui prenait alors directement le chemin de sa boutique au marché de Chachuchak. Le restant était vendu en vrac, au kilo, aux fondeurs qui coulent les

cloches, les statues de Bouddha et toutes les babioles en bronze du Marché aux amulettes de Bangkok.

Paradoxe : les détestables kinari et les danseuses dénudées vendues aux touristes à Bangkok ont peut-être été coulées avec le métal provenant de vénérables bronzes antiques perdus à

jamais !

Malheureusement (heureusement ! diront les archéologues) cette période est maintenant révolue. Tous les bons spots ont déjà été visités et la surveillance des

sites historiques a été renforcée un peu partout en Asie du Sud-Est.

Les pilleurs de temples, les vrais, les professionnels qui venaient en pickup avec des outils pneumatiques pour détacher les apsaras en pierre des hauts-reliefs des temples, ou couper

les têtes des bouddhas, sont désormais punis de peines exemplaires et, il faut l'espérer, dissuasives.

En tout cas, il faut se rendre à l'évidence : ces cinq ou six dernières années les beaux objets khmers en bronze sont devenus beaucoup plus rares sur le marché, du moins en Thaïlande qui reste en

Extrême-Orient – comme la Suisse l'est toujours en Europe – une plateforme de concentration et de commerce d'objets archéologiques plus ou moins illégaux.

Mais pourquoi seulement la Thaïlande, alors que tous les pays d'Asie du Sud-Est protègent désormais leur patrimoine en interdisant sévèrement l'exportation des

antiquités ? Parce que l'application de cette interdiction internationale est comprise dans ce pays de façon un peu particulière : bien entendu les statues de Bouddha y restent toujours

interdites à l'exportation, comme celle de tous les objets antiques locaux, néanmoins si ceux-ci ne sont pas d'origine thaïlandaise, les douaniers thaïs considèrent que ce n'est

pas leur affaire. Résultat : comme les frontières de la région sont très perméables, toutes les antiquités des pays voisins bien plus sévères : Birmanie, Vietnam, Laos et Cambodge, se retrouvent

donc chez les marchands de Bangkok…

C'est ainsi qu'en quelques années, la Birmanie/Myanmar s'est vue plus ou moins vidée de presque toutes ses antiquités mobilières disponibles via les postes frontières de Mae Sot ou Mae

Sai, à pleins camions déchargés ensuite en Thaïlande. Il était même possible, il n'y pas si longtemps, de payer un premier tiers du prix à la commande en Birmanie, et les deux tiers restants

à la livraison, de l'autre côté de la frontière, à Chiengmai... Ainsi donc : pratiquement pas de risque, pécunier ou légal, pour l'acheteur et tout un chacun, depuis le marchand jusqu'au

camionneur, en passant par les douaniers et les policiers, pouvait manger un peu au passage !

C'est également pour la même raison que l'on trouve, encore maintenant à Bangkok, des porcelaines anciennes provenant des épaves des ports vietnamiens de Ca Mau et Hoi An, bien plus facilement

que sur place, où la police locale est très vigilante.

Récemment, la Thaïlande a quand même durci sa législation mais uniquement quant à l'interdiction de l'exportation des statues de Bouddha (et surtout des têtes !) alors que

les douaniers fermaient habituellement les yeux. Désormais, pendant que vous faîtes la queue dans l'attente du visa à votre arrivée à l'aéroport, des panneaux vous informent de cette

interdiction. Vous êtes prévenu !

L'explication de ce zèle tout récent est la suivante : un antiquaire du Marché aux Puces de Saint-Ouen, à Paris, avait exposé, posés devant son stand, plusieurs Bouddhas thaïs. Un touriste

thaïlandais (on en croise désormais de plus en plus en France – juste retour des choses !) a été profondément choqué de voir que ceux-ci étaient posés par terre, à même le

trottoir, là où tout le monde pose ses pieds, bien entendu.

Or, pour un Bouddhiste : Bouddha + pieds = grave sacrilège !

L'incident aurait pu en rester là, si, scandalisé, il n'avait pris une photo avec son smartphone et ne l'avait transmise, via Internet, à un quotidien de Bangkok qui en a fait sa première

page, avec un gros titre accrocheur.

L'affaire a ensuite pris, là-bas, des proportions nationales et finalement abouti au durcissement de la législation...

Jicé

Selle ou plaquette ?

Dans les ouvrages en langue française qui nous montrent des pipes à opium, la partie métallique servant à raccorder le fourneau au corps de la pipe (le fût) est appelée " plaquette " :

Pourquoi l'emploi de ce mot ?

Il semble, en effet, peu approprié, car une plaquette est une petite plaque qui – outre le fait qu'elle ne supporte habituellement pas de cheminée – devrait être, comme

l'étymologie l'indique, plus ou moins plane (qu'elle soit : de rue, de cuisson, d'égout, voire même de chocolat !)…

Bon ! c'est d'accord : l'artisan qui a fabriqué l'objet est bien parti, au début de son travail, d'une plaquette métallique plus ou moins décorée, qu'il a martelée

gentiment pour la courber afin de l'adapter intimement au corps cylindrique de la pipe, après y avoir soudé, par brasure, une cheminée ; mais on ne peut plus vraiment parler de plaquette

pour désigner le résultat final !

Or, il existe bien, dans notre riche langue française, un terme qui, quoique d'un usage un peu technique, correspond parfaitement à la forme et la

fonction de notre objet.

Les plombiers et les bons bricoleurs le connaissent bien, c'est celui de " selle ".

Si vous en réclamez une, chez Leroy-Malin ou bien chez Mr Bricorama, voici l'objet que l'on vous proposera :

Cet accessoire est utilisé, en plomberie, pour raccorder un tube à un autre tube, quand on ne veut pas couper ce dernier, mais simplement y pratiquer une communication.

Ce qui est, très exactement, le cas de nos pipes à opium !

D'ailleurs, les collectionneurs et les marchands anglo-saxons utilisent effectivement le mot " saddle ", qui est leur selle à eux.

Je ne connais malheureusement pas de collectionneur québécois, mais j'aimerais bien savoir quel mot utilisent nos cousins francophones de l'ancienne Nouvelle-France quand ils

parlent de leur pipe favorite…

Jicé

Un short-snorter pour cinéphiles

Un tel titre mérite quelques lignes d'explications… On regroupe sous le terme short-snorter plusieurs sortes de souvenirs créés par les militaires durant la Deuxième Guerre

Mondiale – et plus particulièrement américains dans la Guerre du Pacifique – à partir des billets de banque en circulation dans les pays où ils étaient stationnés durant le conflit.

Le concept du short-snorter n'est pas très clairement défini, mais à l'origine, il semble que, selon une coutume anglo-saxonne, quand deux amis étaient sur le point d'être

séparés par les hasards de la vie, ils inscrivaient chacun leur nom sur un billet de banque. Celui-ci était alors déchiré en deux, chacun conservant la moitié portant la signature de l'autre,

dans l'espoir d'avoir la chance de se retrouver un jour et de pouvoir réunir les deux parties – le billet reconstitué pouvant alors éventuellement servir à régler les bières qui ne

manqueraient pas de fêter l'événement.

Durant la dernière guerre, une autre manière de procéder, un peu moins sentimentale, était la suivante : à son arrivée dans un bar fréquenté par des militaires, et en réponse à la question d'un

des buveurs déjà présents :

« — Do you have your short-snorter ? », le nouvel arrivant devait pouvoir lui présenter un billet portant des signatures plus prestigieuses, ou plus nombreuses, que celles présentes sur celui de son challenger. Le perdant devait alors offrir une tournée. (To have a short snort, en argot américain, pourrait se traduire par : « s'en jeter un petit » ).

Short-snorter sur un billet "australien" de cent francs de 1942 émis à Nouméa, ayant appartenu à un certain Jack Bircher et daté du 18 mai 1943.

Sa valeur faciale correspondait à environ deux dollars US

Des signatures fameuses, comme celles du comique Bop Hope ou de la très plantureuse Mae West – qui passera à la postérité pour avoir donné son nom au gilet de sauvetage gonflable des aviateurs – deux des vedettes célèbres passées à cette époque en tournée à Nouméa, étaient des gages de succès garanti.

Celle du colonel du régiment aussi, mais éventuellement plus difficile à obtenir !

Mrs. Eleonora Roosevelt, l'épouse du président, durant une séance de signature de short-snorters à des militaires, en mars 1944

Le plus fameux short-snorter connu (le king des short-snorters !), sur un billet anglais de 10 shillings, reste certainement celui de Harry Hopkins, alors conseiller du président Roosevelt, sur lequel on trouve, parmi d'autres, les signatures suivantes : le général Patton, Lord Mountbatten, Winston Churchill, Averell Harriman, Anthony Eden, le général Eisenhower, le général Vanderburg, le président Franklin D. Roosevelt, etc.

Ces signatures avaient été réunies par Hopkins, lors de la conférence de Casablanca en 1943. N'y manquent que celles des généraux français De Gaulle et Giraud, qui restaient probablement dans

leur coin en se regardant en chiens de faïence (à moins qu'Hopkins ait oublié de leur demander de signer).

Les aviateurs, quant à eux, selon une coutume qui leur était propre, avaient mis au point une version élaborée du short-snorter qui consistait à coller bout-à-bout des

billets de banque, en prenant un exemplaire d'un billet de chacun des pays dans lesquels ils s'étaient posés, et d'en faire un rouleau. Le vainqueur était celui qui était

capable, quand le défi lui en était lancé au « bar de l'escadrille », de dérouler le plus long :

Un short-snorter version "aviateurs". Son propriétaire (l'Américain au blouson de cuir) semble en être très fier !

Voici donc enfin, extrait de ma collection, mon short-snorter favori : il s'agit d'un billet de 5 francs de la succursale de Nouméa de la Banque de l'Indochine couvert de signatures autographes, acheté sur eBay et reçu d'un vendeur de Corée (du Sud, bien entendu !) :

À l'ouverture de l'enveloppe, dans le local des boîtes postales, il m'avait bien semblé déchiffrer, tout en bas, une signature pour le moins inattendue dans un contexte militaire : " Katherine Hepb--- " !

La première surprise passée, cela me fut effectivement confirmé par une recherche sur " Google images ", bientôt suivie de la reconnaissance de nombreuses autres signatures de vedettes américaines célèbres (du moins à cette époque) :

L'auteur de cet extraordinaire short-snorter a visiblement commencé sa collection d'autographes sur un billet de Nouméa, où il était alors stationné, et a probablement fait signer une des nombreuses vedettes qui visitaient alors les bases arrières où les soldats récupéraient en " R&R " (Rest and Recreation), après leurs périodes de combat au front. Il a probablement continué sa collection par la suite sur le continent américain, car il paraît peu vraisemblable que tous les signataires soient passés par Nouméa à cette époque.

Jicé

PS. : il reste six signatures à déchiffrer... avis aux amateurs !

Reconnaître une statuette ancienne de Bouddha authentique

Il n'y a malheureusement pas de truc infaillible, mais avec un peu de bon sens et quelques connaissances préalables on peut diminuer largement le risque de se retrouver avec une copie

moderne sur les bras.

La première chose à savoir est que, même si nombre d'entre elles ne le sont plus à l'heure actuelle, toutes les statues du Bouddha (y compris celles en pierre !) étaient

dorées à l'origine, puisque sa peau elle-même était réputée être de cette couleur. C'est même une des 32 caractéristiques surnaturelles attribuées au Bienheureux, comme : les

cheveux bouclés en spirale tournant vers la droite, les quarante dents égales, les doigts palmés, les orteils de même longueur, l'absence de muscles visibles, etc.

Une des premières vérifications à faire sur une statue en bronze qui semble ancienne est donc de rechercher une trace, même infime, de cette ancienne dorure.

Celle-ci a pu être appliquée de deux façons : par des feuilles d'or collées sur la laque ou bien par dorure au mercure (ce dernier cas uniquement pour les statues en bronze).

• la dorure sur laque se fait en apposant des feuilles d'or (les mêmes que celles utilisées en Europe pour les cadres des tableaux) sur la laque encore légèrement collante. Cette

laque était le plus souvent noire, car colorée à l'aide de noir de fumée, plus rarement rouge, à l'aide de cinabre ou même jaune, teintée alors à l'orpiment.

Avec le temps et les chocs, cette laque s'est plus ou moins complètement écaillée, mais le dernier endroit où on a encore une chance de la retrouver, car c'est le plus protégé, est

: derrière les oreilles.

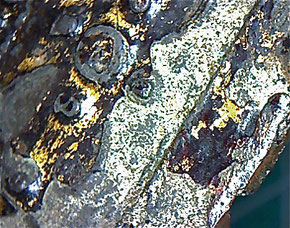

Photo ci-dessus : le métal (gris) montre des écailles persistantes de laque (noire) portant encore des traces de feuille d'or. (Grossissement x 10)

Dans le cas où la statue a été soumise au feu d'un incendie (comme pour celles, assez nombreuses, qui datent de la mise à sac de l'ancienne capitale siamoise d'Ayutthaya par les Birmans, en

1767), la laque a entièrement brûlé, en emportant toute trace de dorure.

Il nous reste néanmoins un indice : dans le cas des statuettes destinées à être laquées-dorées, les traits du visages étaient volontairement accusés par le sculpteur et leur relief très accentué

pour compenser l'empâtement dû à l'épaisseur des couches de laque.

En présence d'un bronze ne présentant plus de trace de laque on doit donc logiquement retrouver cette exagération notable des reliefs du visage, particulièrement évident sur les plus petites statuettes.

(cf. photo ci-contre, hauteur du visage : 5 cm)

• Le procédé de la dorure au mercure est très différent :

Une fois la statue en bronze (aujourd'hui en laiton) dégagée de son revêtement réfractaire à la fonderie, elle est débarrassée des défauts de surface et de ses tiges de coulée

par limage ou meulage. Elle est ensuite passée à l'acide et recouverte entièrement, par tamponnement, d'un amalgame d'or et de mercure qui lui donne un aspect brillant, gris métallique.

Il suffit ensuite de chauffer cet amalgame pour faire évaporer le mercure et obtenir un dépôt d'or très fin. Cette technique, très dangereuse pour l'opérateur et l'environnement, est aujourd'hui

très réglementée (tout du moins en Europe !). La dorure ainsi obtenue apparaît très mate et il est ensuite nécessaire de la brunir (à l'aide d'un brunissoir en agate)

pour la rendre brillante.

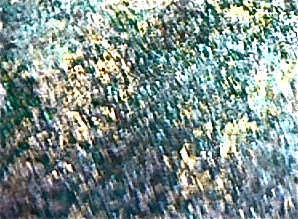

Sur les statues anciennes, cette dorure a disparu plus ou moins complètement avec le temps (surtout dans le cas des bronzes de fouille) et les frottements, mais en cherchant bien il reste souvent

d'infimes traces d'or éparses sur la patine ancienne, plus ou moins verdâtre, visibles à la loupe x 10. (cf. photo ci-dessus)

Un autre truc : en regardant sous le socle d'une statuette on aperçoit le noyau en matériau réfractaire.

Les statues en bronze (sauf les très petites, comme les amulettes qui sont massives) sont coulées à la cire perdue autour d'un noyau central, afin d'économiser le métal.

Traditionnellement, ce noyau était fait d'argile crue mélangée à du sable et à de la balle de riz (l'enveloppe du grain). Cette dernière, après combustion, donnait au noyau une couleur très noire et un aspect charbonneux caractéristique.

Les revêtements réfractaires modernes ne contiennent plus de débris végétaux ; ils présentent donc, après cuisson, une couleur beaucoup plus claire et très uniforme.

Ces quelques trucs ne sont, bien entendu, ni infaillibles, ni suffisants…

Une bonne expérience, faite d'erreurs successives (car c'est le prix obligatoire à payer pour les leçons) reste irremplaçable...

Jicé